2024年5月10日・11日、「全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2024(DCON2024)」が東京・渋谷区の渋谷ヒカリエで開催された。

「DCON」は全国の高等専門学生が考える事業案をベンチャー企業に見立て、企業評価額を競うコンテスト。5回目となる今回は、一般社団法人日本ディープラーニング協会に加え、独立行政法人国立高等専門学校機構も主催者に加わり、より大規模な形で行われた。

注目高まるDCON、エントリーは昨年の1.6倍

出場する高専生たちが事業に盛り込むのは「ディープラーニング」の技術。コンピュータが自動で大量のデータを解析し、データの特徴を抽出するものだ。

これにハードウェアやソフトウェアを組み合わせながら、社会課題を解決するためのシステムにしようと開発に取り組み、技術面・ビジネス面の双方から2日間に渡って審査される。

今年は72チーム(31校)がエントリー。昨年の43チームから大幅に増加し、全国の高専生たちに起業家精神が育まれていることが分かる形となった。

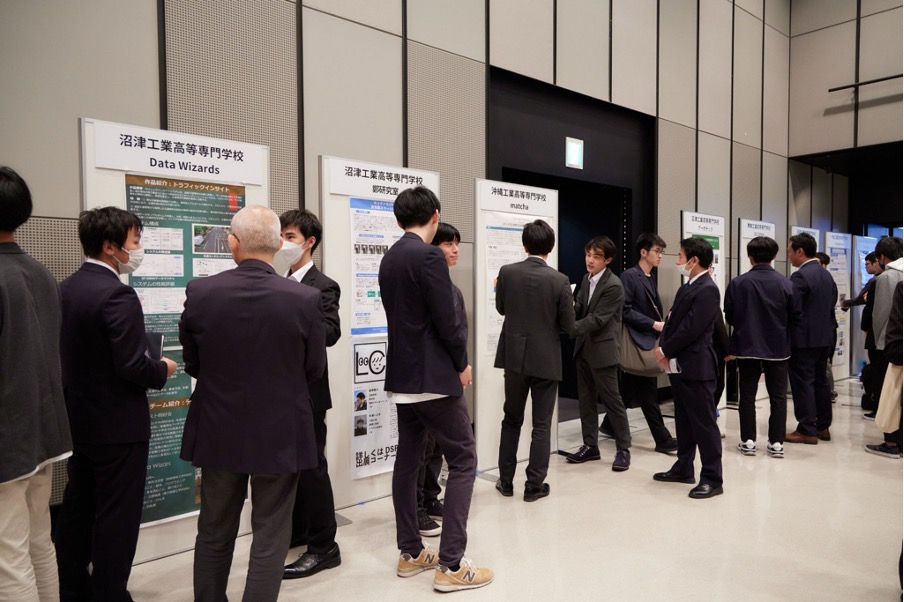

本戦に進んだのは11チーム。今回から2次審査で敗れたチームにも事業案を企業に説明する機会が与えられたため、初日は他に15チームが参加した。

高専生の熱さにメンターも本気で向き合う

本戦に挑むチームには「メンター」が伴走。経営者やコンサルタントなど事業立ち上げのプロがメンターとなり、ベンチャー企業さながらに技術のブラッシュアップや資金計画策定まで、時には実際に足を運んでサポートする。

今年も各チーム1人ずつ合計11人のメンターが参加。初大会からメンターを勤めているconnectome.design株式会社の佐藤聡社長は「(高専生に)ここが課題だから何とか頑張って解決してと伝えると、驚くべき結果が出てくる。それを側で見られるのがメンターの醍醐味」と伴走する喜びを口に。

また、株式会社Shiftallの岩佐琢磨社長は、担当した高専生が自社製品に近いものを開発していたことから「今回はメンタリングというよりも、一緒になって事業を考えたという感じで面白かった」と、立場や年齢を超えてモノづくりに挑む同志としての思いを語った。

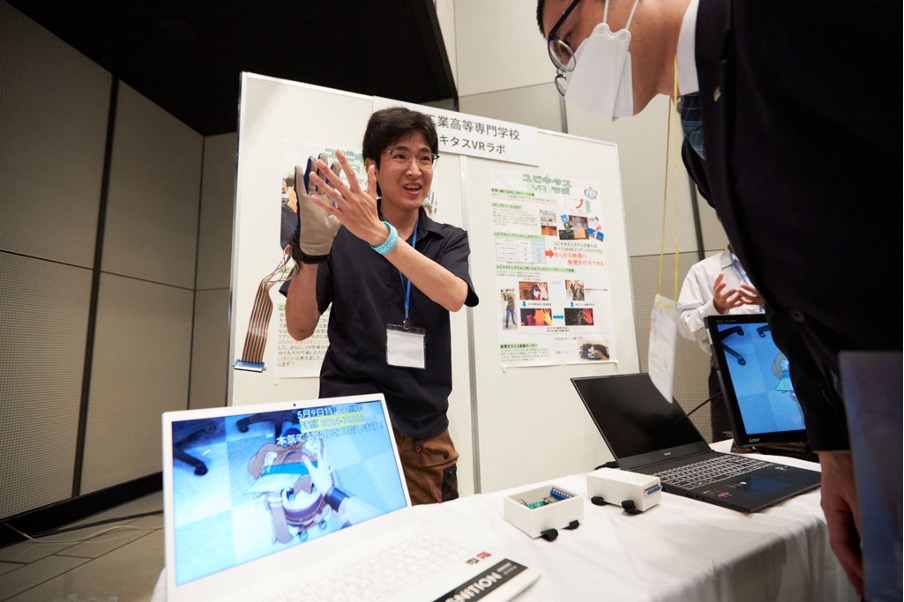

技術とビジネスプランを審査、ピッチは熱狂の渦に

1日目の技術審査では、日本ディープラーニング協会の松尾豊理事長ら技術スペシャリストの3人が、高専生の開発したシステムを実際に使用するなどして審査した。2時間半にわたって各チームが自分たちの技術を説明。メタバース・VR上での触覚システムを考案し、特許を出願したという群馬工業高等専門学校「ユビキタスVRラボ」チームは「弁理士からも“他にない新しい技術だ”と評価をいただいた」と自分たちの事業の強みをアピールした。

2日目に行われたピッチのトップバッターを務めたのは沼津工業高等専門学校の「データドリブンウェア」チーム。地元の鋳造業者が抱える「倉庫のどこに何があるか分からない」という課題を解決するシステムを提案。日本のものづくりを支えたいと熱く語り、戦いの火蓋が切って落とされた。

審査員は投資のプロであるベンチャーキャピタリストら5人。ベンチャー企業さながらの審査で、時には「何を根拠に試算しているのか?」などの厳しい声も飛んだ。

沼津高専に続き、その後も農地の土壌に適した堆肥を提案するという沖縄工業高等専門学校「ミヤギ農家」チームなど、北海道から沖縄まで計11チームが事業案を発表した。

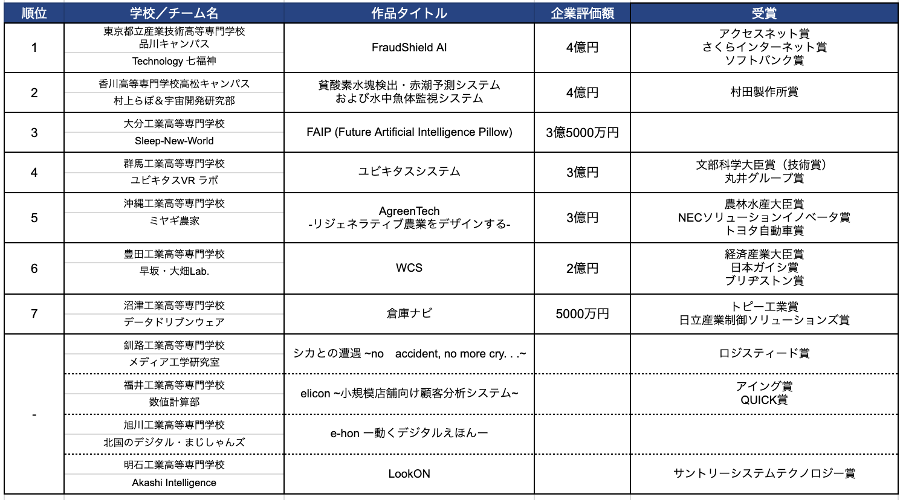

1日目の技術審査、2日目のピッチ審査を経て発表された結果(企業評価額)は以下の通り。

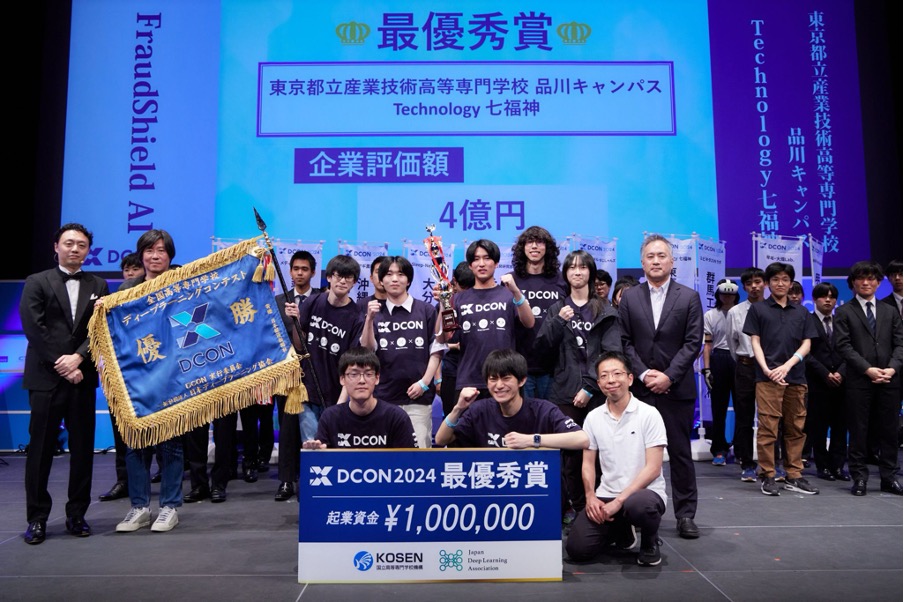

最優秀賞は初出場校が考案した「詐欺電話の防止装置」

1位:東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス / FraudShield AI

映えある1位に輝いたのは、東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス「Technology七福神」が考案した『FraudShield AI』。固定電話にマイクなどを装着し、詐欺の電話かどうかを判断するシステムだ。

考案のきっかけはチームのリーダーが特殊詐欺被害に遭ったこと。「詐欺は身近にある」と知り、被害者を減らすために開発に取り組んだ。

2023年度の特殊詐欺の認知件数は19,033件で、被害額は441億円。被害の約9割が固定電話からの電話詐欺から始まっているという。

そこでチームは電話詐欺を防ぐプロダクトを考案した。マイクを固定電話に装着し、収録した会話の内容をリアルタイムで解析。警察などで公開されている詐欺手口に合致していないかを判断して、詐欺の可能性をランプやアラームの10段階で知らせる。被害にあう前に、利用者に詐欺であることを注意喚起できるのがポイントだ。

企業評価額4億円をつけた松本真尚氏は「一番GOTOマーケットのイメージが作りやすいと思った。ハードウェアとソフトウェアを融合させるビジネスは、DCONの目的にも非常にマッチしていると感じた」と受賞理由を説明した。

Technology七福神

都立産業技術高等専門学校は、なんと今回が本選初出場。ピッチでは「音声が収録されることに抵抗を感じる人もいるのではないか」という厳しい指摘もあったが、チームは「開発に先駆けて行ったアンケートでも同様の指摘が一定数あった。システム上で判断し、インターネット上にデータを上げることはしないなどの対策を取っていきたい」などと冷静に回答。抜け目なく、丁寧な開発で勝利をものにした。

1位でチーム名が呼ばれた際、リーダーは冷静そうに見えたが「呼ばれるかどうか、心臓が痛くて本当に倒れそうだった」とコメント。結果は「無茶なお願いにもついてきてくれたチームメンバーのおかげ」だと仲間を労った。

メンバーは「最初から最後までギリギリでイバラの道を歩くような感じだった。今報われてホッとしている」「一次審査ではボロボロだった。そこから手伝ってくださったアドバイザー、メンターの方に感謝しかない」と受賞の喜びを語った。

メンター 柳原尚史氏(株式会社Ridge-i代表取締役社長)

メンターとなった柳原尚史氏も、今回がメンター初挑戦。初めて同士がタッグを組み、勝利を手にした。

開発の過程では、メンター中の柳原氏に投資詐欺の電話がかかってくるという事態が発生。実際にプロダクトを使用したところ「詐欺です」とランプで知らせてくれたという。柳原氏は、こうした経験も踏まえて「使える技術に近づいている」とプロダクトを評価した。

チームについても「電話詐欺という社会課題に対し、正しいAI技術を選び取り、デバイスを上手く掛け合わせている。良いモノづくりをしている。10のアドバイスをすると11返してくれる。ビジネスで一番大事なものが備わっている」と大絶賛だった。

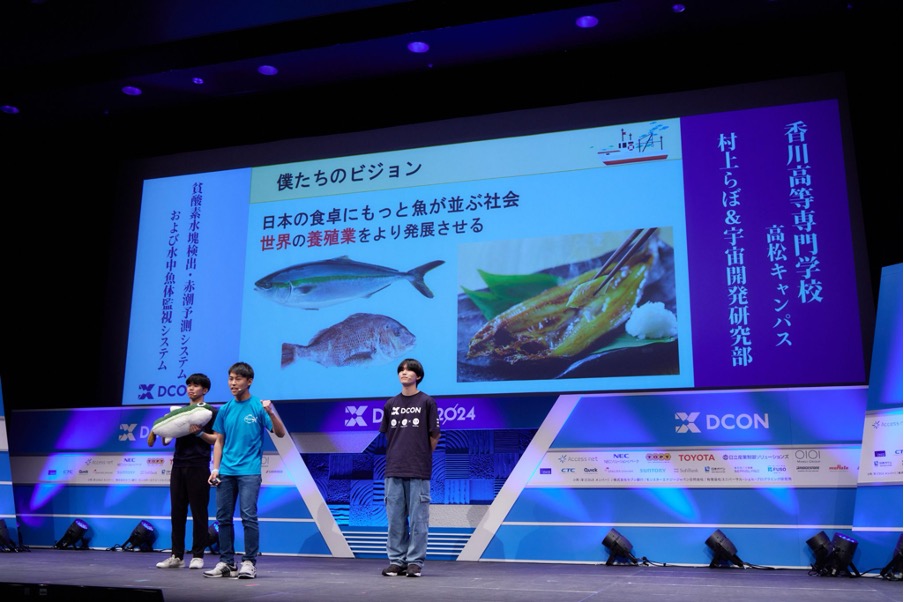

2位:香川高等専門学校 高松キャンパス / 貧酸素水塊検出・赤潮予測システムおよび水中魚体監視システム

1位と同じ企業評価額4億円でありながら、企業評価額の合計金額が及ばず惜しくも次点となったのが香川高等専門学校高松キャンパス「村上らぼ&宇宙開発研究部」の『貧酸素水塊検出・赤潮予測システムおよび水中魚体監視システム』だ。

チームのメンバーが地元の社会課題を丁寧にヒアリングした結果、漁業者が減っていることに気づき「生産者をサポートできるプロダクトを作りたい」と、漁業損失を減らし業務の効率化をもたらす養殖業のDX事業の開発をスタートさせた。

4つのプロダクトを掛け合わせる形で事業を考案し、そのうち注力した2つをピッチで紹介した。1つ目は手動で行っていた生簀の酸素量測定を自動化し、いつでもどこでも見られるようにするシステム。そして2つ目が23年分の海洋情報などから赤潮の発生や移動を予測し、餌やりをストップすることなどで赤潮の被害を最小限に留めるシステムだ。

投資の札をあげた佐藤真希子氏は「地域課題の解決、日本の水産業の課題解決、食料を確保していくため本当に大事な課題にチャレンジをしたと思う。私がVCをしているのは、子供たちのために持続可能な社会を作っていきたいから。それにもピッタリな事業だと思う。本気でやるのであれば、私も本気でサポートしたい」と、イベント後も支援する意思を伝えた。

受賞後、チームからは指導教員やメンター、開発に協力してくれた地元漁業者への感謝の言葉があった。地元と向き合い、真摯に事業開発に取り組んだ姿勢が言葉の端々から垣間見え、会場では目を拭う人の姿もあった。

3位:大分工業高等専門学校 / FAIP

3位に輝いたのは大分工業高等専門学校「Sleep-New-World」が開発した『FAIP』。ディープラーニングの技術で寝姿勢に合わせて高さを自動調整する枕だ。

先進国の中で最も睡眠不足とされる日本。経済的損失は15兆円にものぼるとされる。そんな日本に暮らす人の睡眠の質を向上させようと開発に取り組んだ。

チームはクラスメイトなど200人あまりの圧力データを取得。このデータから寝心地や寝姿勢を予測し、枕に空気を出し入れすることで高さを自動調整する仕組みだ。空気ポンプは外付けのため機械音などもせず静かだという。

投資の札をあげた川上登福氏は一般社団法人日本睡眠協会の理事でもある。川上氏は「日本は5人に1人が睡眠障害。厚労省も睡眠時間について目標値を出しており、グローバルでも伸びていく分野だと思う」とした上で、「この枕は睡眠に関する色々なデータも取ることができる。動的に寝返りを打たせる方が睡眠にとっては良いので、動かすことができれば色々な現場で使えると思う。審査員一同モニターになると思うので、ぜひ製品化をしていただきたい」と語った。

チームは「制作の過程で様々な壁や困難に遭遇したが、3位となれて本当に嬉しい」と語り、制作の過程を思い出してか微笑み合う様子が印象的だった。

「DCONのエコシステムを作りたい」

新たに独立行政法人国立高等専門学校機構が主催に加わり、協賛企業も過去最大となった今大会。渋谷ヒカリエに会場を移したことで参加者も増えるなどDCONの勢いは止まらない。

主催する日本ディープラーニング協会の松尾理事長は、今回本選に出場したチームについて「非常にレベルが高かった。高専生とは思えない、本当にビジネスに深く入り込んだ提案ができていて、着実に成長している」とし、プレ大会からの歩みを振り返った。

日本ディープラーニング協会 理事長 松尾豊理事長

「プレ大会を行った2019年は、AIとハードウェアを掛け合わせることが重要だと言われていた。それを技術だけに終わらせず、ビジネスとして計画しスタートアップにしていこうと企画したのがDCON。その後の5年間でAI技術が伸び、スタートアップの重要性や高専生の凄さも日本に浸透してきた。この大会も大勢の人に支えられ、より多くの高専生が参加してくれるなど毎年発展してきた」

さらに松尾理事長は「DCON発のスタートアップがすでに10社以上誕生し、売上を順調に伸ばしているところもある」とし、なかでも「上場するような、多くの人が『成功だ』と思うような事例が出てくれば、彼らが次の世代に投資し、母校に帰って後輩に教えるといったお金と知の循環ができるようになる」とDCONがエコシステムとして発展するまで努力したいと語った。

今回のDCONでは、地域や身近な課題に目を向けるところから開発をスタートするチームが目立った。

今の日本の課題としてあげられる「一次産業の人手不足」、「インフラの老朽化」などは、特に地方で深刻だ。DCONなどを通して全国各地にある58校の高専からイノベーションが生まれることが、地方の課題解決につながるのかもしれない。

2024年もAI分野の加熱は止まらない。DCONから日本の課題を解決するメガベンチャー企業が誕生するのもそう遠い未来ではないだろう。引き続きDCONに注目して欲しい。

この記事を書いた人:山田みかん

プロフィール:元テレビ記者。高専OBの起業家と出会い「高専の魅力」を発信したいと独立。現在は高専OBの企業を広報分野で支援しているほか、全国の高専の取り組みについて取材している。